�n�[�h�f�B�X�N�̊�b�m��

�n�[�h�f�B�X�N�h���C�u�iHDD�j�̓p�\�R���ň����f�[�^��ۑ����Ă����Ƃ���ł��B�~�Տ�̊��

�Ɏ��C�w�b�h�𗘗p���ăf�[�^�̏�������/�ǂݏo�����s���܂��B�f�B�X�N�ƃw�b�h�̊Ԃ̓��R�[

�h�ƈ���āA��ڐG�Ŏ��͂ɂ���ăf�[�^���L�^���܂��B

�Ɏ��C�w�b�h�𗘗p���ăf�[�^�̏�������/�ǂݏo�����s���܂��B�f�B�X�N�ƃw�b�h�̊Ԃ̓��R�[

�h�ƈ���āA��ڐG�Ŏ��͂ɂ���ăf�[�^���L�^���܂��B

���̃n�[�h�f�B�X�N�iHDD�j�͖{�I�ɗႦ�邱�Ƃ��ł��܂��BHDD�̗e�ʂ�8�O�f�i�f�̓M�K�Ɠ�

�ށj�Ȃǂƕ\����܂��B���̐������傫���قǁA�{�i�f�[�^�j���������܂���傫�Ȗ{�I�ɂȂ�

�܂��B

�ށj�Ȃǂƕ\����܂��B���̐������傫���قǁA�{�i�f�[�^�j���������܂���傫�Ȗ{�I�ɂȂ�

�܂��B

Seagate��SATA�A200�f��HDD�uBarracuda 7200.7 SATA - ST3200822AS�v���N�w��

HDD�̐��\�͋L�^�ł���f�[�^�̗e�ʂƓǂݏ����̑��x��2�ɂ��܂��B

�L�^�ł���e�ʂ�傫������ɂ́A1���HDD�ɔ[�߂Ă���f�B�X�N�̖����i�v���b�^�����j��

���₷���A�f�B�X�N1��������̋L�^���x�i�v���b�^�e���j���������܂��B�f�B�X�N�̖����𑝂�

���̂��f�����b�g�������āA�v���b�^��������قǃw�b�h�ƃA�[���������邱�Ƃɂ���ĉ��₷��

�Ȃ�܂��BHDD�����錴���͗��Ƃ����Ƃ��̃V���b�N�ȂǂŃw�b�h�ƃf�B�X�N���ڐG���Ă��܂���

�Ƃ������ł��B�܂��A�v���b�^�e�ʂ������Ȃ�قǍ����x�Ƀf�[�^�����݂��Ă���̂œ]�����x

�������Ȃ�܂��B

���₷���A�f�B�X�N1��������̋L�^���x�i�v���b�^�e���j���������܂��B�f�B�X�N�̖����𑝂�

���̂��f�����b�g�������āA�v���b�^��������قǃw�b�h�ƃA�[���������邱�Ƃɂ���ĉ��₷��

�Ȃ�܂��BHDD�����錴���͗��Ƃ����Ƃ��̃V���b�N�ȂǂŃw�b�h�ƃf�B�X�N���ڐG���Ă��܂���

�Ƃ������ł��B�܂��A�v���b�^�e�ʂ������Ȃ�قǍ����x�Ƀf�[�^�����݂��Ă���̂œ]�����x

�������Ȃ�܂��B

���ɓǂݏ����̑��x���グ��ɂ�HDD�̉�]����������Α����ł��B��ʓI�ȉ�]����

5400rpm(��]/���j��7200rpm�ɂȂ�܂��B��]���𑁂�����قǔ��M����̌����ɂȂ��

���BHDD�̉�]���������قǃL�r�L�r�����ł܂����APC�̗p�r���l�b�g�T�[�t�B���A���[���A

�I�t�B�X�n�\�t�g���炢�̏ꍇ�A������5400rpm��I��ł��ǂ��Ǝv���܂��B

5400rpm(��]/���j��7200rpm�ɂȂ�܂��B��]���𑁂�����قǔ��M����̌����ɂȂ��

���BHDD�̉�]���������قǃL�r�L�r�����ł܂����APC�̗p�r���l�b�g�T�[�t�B���A���[���A

�I�t�B�X�n�\�t�g���炢�̏ꍇ�A������5400rpm��I��ł��ǂ��Ǝv���܂��B

�Q�l�܂łɃJ�^���O�ɂ̓V�[�N�^�C����L���b�V���e�ʂƂ��������t���ڂ��Ă���Ǝv���܂���

�C�ɂ��Ȃ��ėǂ��ł��傤�B

�C�ɂ��Ȃ��ėǂ��ł��傤�B

�E�V�[�N�^�C��(ms)

�f�[�^��ǂݏ������鎥�C�w�b�h���ړI�̃g���b�N�܂ňړ�����̂ɂ����鎞�Ԃł��B

�E�L���b�V���e��

�n�[�h�f�B�X�N����CPU�ɓ]������f�[�^���ꎞ�I�ɒ~���Ă����L���̈�ł��B�o�b�t�@��������

�Ă�܂��B���ꂪ�����قǏ������x�͑����Ȃ�܂��B

�Ă�܂��B���ꂪ�����قǏ������x�͑����Ȃ�܂��B

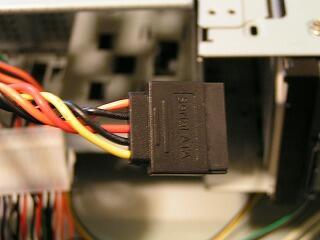

���āA�}�U�[�{�[�h��HDD��ڑ���������ɂ͂Q��ނ���܂��BE-IDE�i�G���n���X�hIDE�j����

��Serial ATA��2������܂��BSerial ATA�̕����V�����K�i��IDE�̃P�[�u���i�p�������P

�[�u���Ƃ������j��Serial ATA�̃P�[�u���̓R�l�N�^�̌`��A�P�[�u���̑������S�R�Ⴂ�܂��B

IDE�̃P�[�u���͔�̃P�[�u���ʼn������傫�������ɂ����ɂ����̂ɑ���Serial ATA�̃P�[

�u���ׂ͍��ăX�}�[�g�ł��B

��Serial ATA��2������܂��BSerial ATA�̕����V�����K�i��IDE�̃P�[�u���i�p�������P

�[�u���Ƃ������j��Serial ATA�̃P�[�u���̓R�l�N�^�̌`��A�P�[�u���̑������S�R�Ⴂ�܂��B

IDE�̃P�[�u���͔�̃P�[�u���ʼn������傫�������ɂ����ɂ����̂ɑ���Serial ATA�̃P�[

�u���ׂ͍��ăX�}�[�g�ł��B

IDE�P�[�u��

IDE�P�[�u�� Serial ATA�̃P�[�u��

Serial ATA�̃P�[�u��

�C���^�[�t�F�[�X�̓]�����x�ɂ��Ă�IDE��Ultra ATA/100��100MB/�b�AUltra ATA/133

��133MB/�b�ASerial�@ATA��150MB/�b�A����ɐV�K�i��Serial ATA�U����300MB/�b�ƂȂ��

���B

��133MB/�b�ASerial�@ATA��150MB/�b�A����ɐV�K�i��Serial ATA�U����300MB/�b�ƂȂ��

���B

�������A���݂�HDD�����̓]�����x��100MB/�b������̂͂Ȃ��A�C���^�[�t�F�[�X�̓]��

���x�̈Ⴂ�����\�ɉe�����邱�Ƃ͂���܂���B

���x�̈Ⴂ�����\�ɉe�����邱�Ƃ͂���܂���B

���ꂩ�玩����n�߂�l��Serial�@ATA�iSerial ATA�U�j�Ή���HDD���悤�ɂ��܂��傤�B

�������A�}�U�[�{�[�h���Ή����Ă���K�v������܂��B

�ŋ߂͂قƂ�����̎�����HDD���Ǝv���܂����A����͕����̋��̂Ŏ����x����{�[���x

�A�����O�̑���ɔS���̃I�C����p���ĉ�]�����x���Ă��܂��B����͋@�B�I�ɐڐG���Ă�

�镔�����Ȃ����߁A�����g�̉����o�ɂ����A�É��ɂ͌������܂���B

�A�����O�̑���ɔS���̃I�C����p���ĉ�]�����x���Ă��܂��B����͋@�B�I�ɐڐG���Ă�

�镔�����Ȃ����߁A�����g�̉����o�ɂ����A�É��ɂ͌������܂���B

HDD�̑傫���ɂ͂Q��ނ�����3.5�C���`�̓f�X�N�g�b�v�p�Ɏg����T�C�Y�ŁA2.5�C���`�̓m�[

�g�p�̃T�C�Y�ł��B

�g�p�̃T�C�Y�ł��B

���āA��������͎��ۂ�HDD�݂���ۂ̒��ӓ_�ł��B

�܂��A���ɓ���Ă����ė~�����̂�HDD�̓p�\�R�����\������p�[�c�̒��ł����Ƃ����₷

���Ƃ������Ƃł��A�T�d�Ɉ����܂��傤�B�܂��w������ۂ�HDD���K���X�P�[�X�ɓ����Ă��ēX

������Ɍ���Ȃ��Əo���Ă��炦�Ȃ��Ƃ���Ŕ����܂��傤�B

���Ƃ������Ƃł��A�T�d�Ɉ����܂��傤�B�܂��w������ۂ�HDD���K���X�P�[�X�ɓ����Ă��ēX

������Ɍ���Ȃ��Əo���Ă��炦�Ȃ��Ƃ���Ŕ����܂��傤�B

�V���̖^�\�t���b�v����X�͒N�ł��G���Ƃ���ɂ����Ă���̂ł����Ŕ����͔̂���������

�悢�ł��B�h�X�p���A�c�[�g�b�v�A���h�o�V�Ȃǂ͂��̓_���v�ł��B

�悢�ł��B�h�X�p���A�c�[�g�b�v�A���h�o�V�Ȃǂ͂��̓_���v�ł��B

������ɂ��돉���s�ǂ������p�[�c�Ȃ̂ŕۏ؏��͑厖�ɂƂ��Ă����܂��傤�B

�܂��A�f�X�N�g�b�v�̏ꍇ�A3,5�C���`�x�C�ɋx�C�����邩�m�F���܂��傤�B���[�J�[����PC

�͖������Ƃ������ł��B���ׂĂӂ������Ă���ꍇ��5�C���`�x�C�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����A

�}�E���^�[�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B

�͖������Ƃ������ł��B���ׂĂӂ������Ă���ꍇ��5�C���`�x�C�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����A

�}�E���^�[�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B

�������HDD���������ꍇ�͂ł��邾���A���������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�M�̓����ꂪ�����Ȃ��ĔM�������邩��ł��B

3,5�C���`�x�C�Ɏ��t����Ƃ�HDD��HDD�̊Ԃ͂P�䕪�ȏ��̂��]�܂����ł��B

���Ƀ}�U�[�{�[�h��HDD���P�[�u���Őڑ����܂��B

�ڑ���E-IDE�`���̏ꍇ����B

�}�U�[�{�[�h�ɂ���IDE�R�l�N�^����IDE�P�[�u�����g����HDD�Ɛڑ�����̂ł����A�R�l�N�^��

E-IDE�ł̓}�U�[�{�[�h��ɂQ��ނ����āA�v���C�}���ƃZ�J���_���������āA���ꂼ��ɐڑ���

�ꂽIDE�P�[�u����ɂ͂���Ƀ}�X�^�[�ƃX���[�u�Ƃ����R�l�N�^�������č��v�S��̌��w�h���C

�u��HDD��ڑ����邱�Ƃ��ł��܂��B�������AOS�̋N���iWindows�̃C���X�g�[������Ă���h��

�C�u�j�Ɏg����̂̓v���C�}���̃}�X�^�[�ɐڑ�����Ă���n�[�h�f�B�X�N�݂̂ł��B

E-IDE�ł̓}�U�[�{�[�h��ɂQ��ނ����āA�v���C�}���ƃZ�J���_���������āA���ꂼ��ɐڑ���

�ꂽIDE�P�[�u����ɂ͂���Ƀ}�X�^�[�ƃX���[�u�Ƃ����R�l�N�^�������č��v�S��̌��w�h���C

�u��HDD��ڑ����邱�Ƃ��ł��܂��B�������AOS�̋N���iWindows�̃C���X�g�[������Ă���h��

�C�u�j�Ɏg����̂̓v���C�}���̃}�X�^�[�ɐڑ�����Ă���n�[�h�f�B�X�N�݂̂ł��B

�}�U�[�{�[�h

�@���@�@��

�@���@�@��IDE�P�i�v���C�}���j �@�@�@�@���}�X�^�[

�@���@�@������������������������

�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X���[�u

�@��

�@��IDE�Q�i�Z�J���_���j �@�@�@�@�@�@�@���}�X�^�[

�@����������������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���X���[�u

�}�U�[�{�[�h��̃v���C�}���ƃZ�J���_���̃R�l�N�^

��ʓI�ȍ\���͈ȉ��̊����ł��B

�v���C�}�����X���[�u�i�Q��ڂ�HDD�������ɑ��݂���j���}�X�^�[�i������HDD�̋N���h���C�u

��ڑ��j

��ڑ��j

�Z�J���_�����X���[�u���}�X�^�[�i���w�h���C�u�������ɐڑ��j

HDD��1��̏ꍇ�A���w�h���C�u�̓v���C�}���̃X���[�u�ɐڑ����邱�Ƃ��ł���̂ł����A��

�̃P�[�u����ɓ]�����x���قȂ�Q��ނ̃n�[�h�E�F�A�������Ƒ������̓]�����x�ɉe��

���o��̂ł悭����܂���B

�̃P�[�u����ɓ]�����x���قȂ�Q��ނ̃n�[�h�E�F�A�������Ƒ������̓]�����x�ɉe��

���o��̂ł悭����܂���B

����Serial�@ATA��HDD�ł����A�Ή����Ă���}�U�[�{�[�h�Ȃ�Serial�@ATA�̃R�l�N�^�������

�ł����ɐڑ����܂��B�v���C�}�����}�X�^�[�͊W����܂���B

�ł����ɐڑ����܂��B�v���C�}�����}�X�^�[�͊W����܂���B

����HDD����w�h���C�u�̂悤��IDE�f�o�C�X�̃W�����p�[�ݒ�����Ȃ���Ȃ�܂���B IDE

�f�o�C�X�ɂ̓}�X�^�[�ɐݒ肷��̂��H�X���[�u�ɂ���̂��H���邢�̓P�[�u���Z���N�g�ɂ�

��̂��H�R�̃W�����p�[�ݒ肪����܂��B�P�[�u���Z���N�g�͎����I�Ƀ}�X�^�[���X���[�u��

�F�����Ă���܂��B

�f�o�C�X�ɂ̓}�X�^�[�ɐݒ肷��̂��H�X���[�u�ɂ���̂��H���邢�̓P�[�u���Z���N�g�ɂ�

��̂��H�R�̃W�����p�[�ݒ肪����܂��B�P�[�u���Z���N�g�͎����I�Ƀ}�X�^�[���X���[�u��

�F�����Ă���܂��B

�ݒ�̂�����HDD�{�̂ɃW�����p�[�s���Ƃ��������ȃs���������܂��B�ǂ��ɂ����悢����

�����̂�HDD�{�̂ɊG�������ď����Ă���Ǝv���܂��B�W�����p�[�s���͍ŏ��������Ƃ��̓}

�X�^�[�ɂ�����Ă���͂��ł��B

�����̂�HDD�{�̂ɊG�������ď����Ă���Ǝv���܂��B�W�����p�[�s���͍ŏ��������Ƃ��̓}

�X�^�[�ɂ�����Ă���͂��ł��B

�d�����j�b�g����łĂ���d���P�[�u�����ڑ����܂��B�����IDE��Serial �ł͈قȂ�܂��B

IDE��HDD����w�h���C�u�ɂ́u���Ӌ@��p�d���R�l�N�^�[�v�Ƃ����������L���Q�̊p����

�ɃJ�b�g����Ă���R�l�N�^�ɐڑ����܂��B

�ɃJ�b�g����Ă���R�l�N�^�ɐڑ����܂��B

IDE

IDE Serial

Serial

�Ō�ɐݒu����HDD��BIOS��ŔF������Ă��邩���m�F���ďI���ł��B

�쐬���@2005�N5��25��